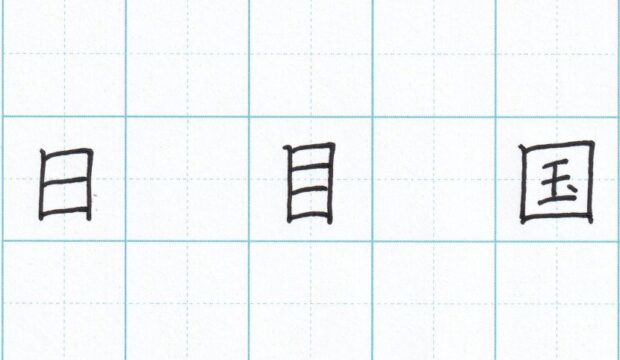

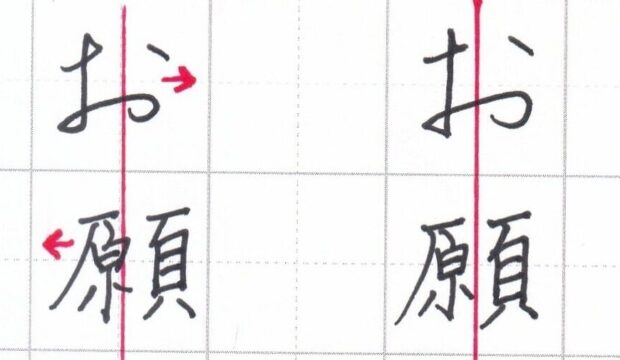

美しい文字を書くための重要なポイントの一つが、文字の中心を正確に把握することです。一つの文字の中で、どこが中心になるのかを意識することが大切です。中心が定まることで、文字全体のバランスが安定し、整った印象になります。

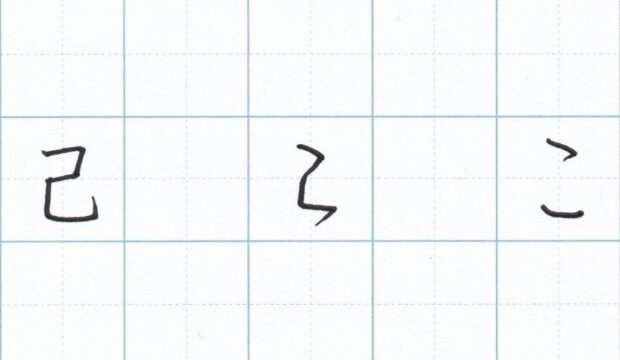

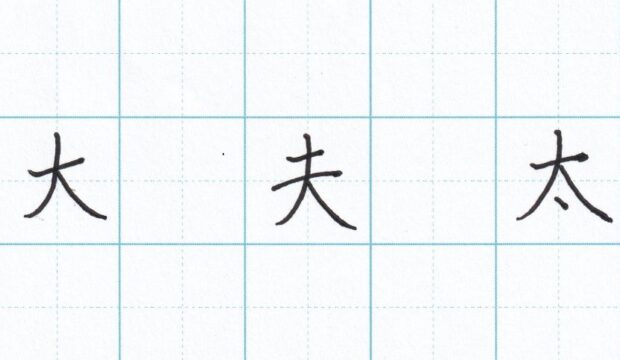

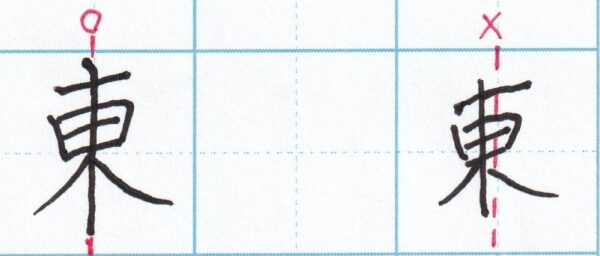

左右対称の文字の書き方

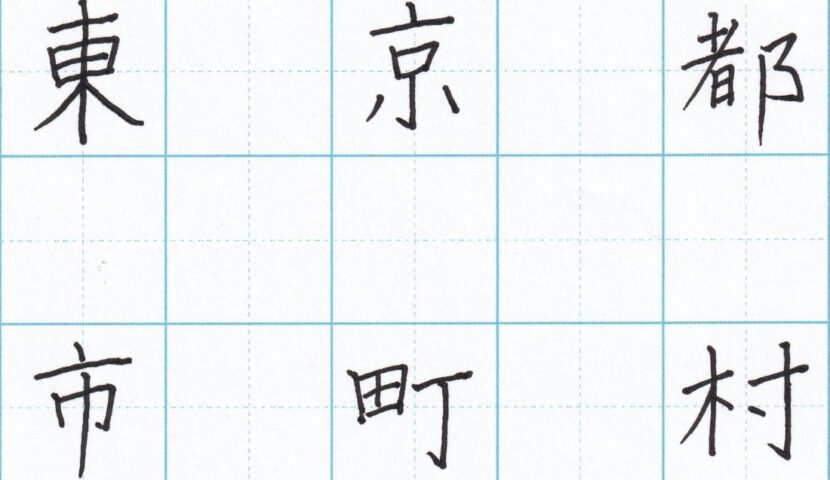

たとえば「東」という字。中心になるのは真ん中にある縦の長い線です。この縦線は文字全体の骨格を支える重要な役割を担っています。この線を中心にして左右対称にすることを意識します。まず中央の縦線をまっすぐに引くことから始めましょう。この縦線が傾いてしまうと、文字全体が不安定に見えてしまいます。

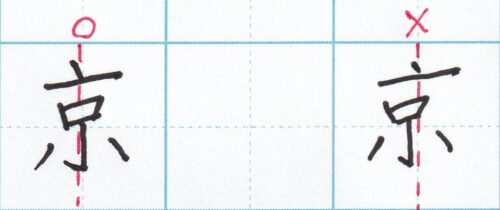

「京」のような字も左右対称といえます。上部にくる「なべぶた」と、その下の部分の中央を揃えましょう。上部の「なべぶた」の中心点と下部の「小」の中心点を一直線上に配置します。中心線が通ることで、文字全体が安定した印象になります。

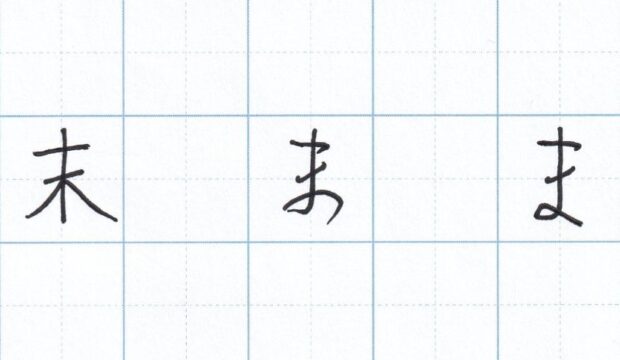

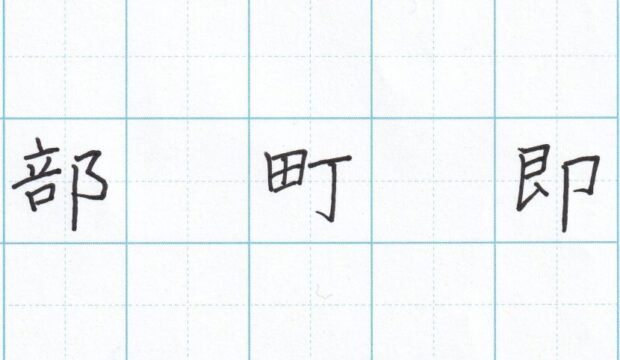

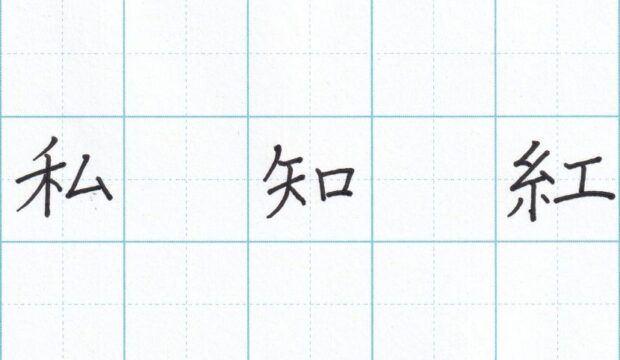

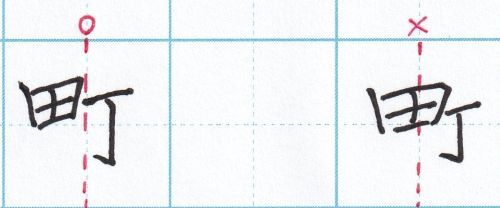

左右に分かれた文字の中心の取り方

左右に分かれているような字では、真ん中線を境に、左のへんと右のつくりを書けているか、確認します。

「町」の字は、左側の「田」(へん)と右側の「丁」(つくり)から構成されています。この場合、文字全体の中心は「田」と「丁」の境界線になります。「田」を左に寄せすぎると右側が空きすぎて不安定に見え、逆に「田」が大きすぎると「丁」が窮屈になってしまいます。

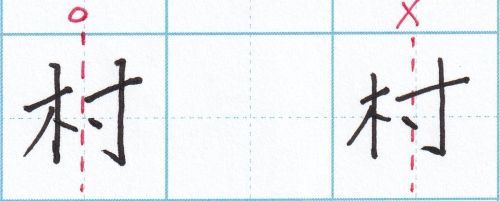

「村」も、「木」と「寸」の間が中央です。へんの「木」を細く書きすぎないように、だいたい二分の一ずつ、「木」と右側の「寸」がほぼ同じ幅を占めるようにしましょう。

文字の中心を意識することは、美しい文字を書くための基本です。左右対称の文字では中心線を基準とした均等な配置を、左右に分かれた文字では適切な幅の配分を心がけることで、バランスの取れた美しい文字が書けるようになります。