今回は、左右に分かれる字、つまり、へんとつくりのバランスについてです。注意したいことは二つあります。

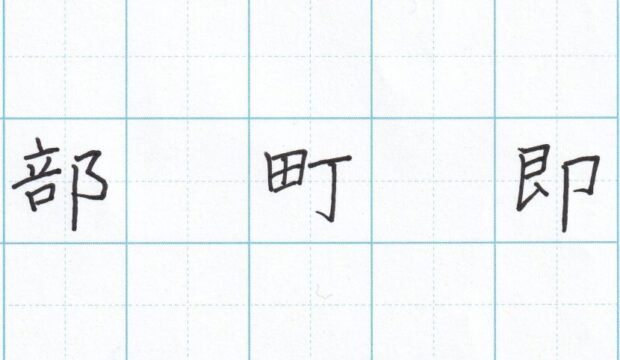

「へん」と「つくり」の横幅は、およそ「半分半分」

一つ目に、「へん」と「つくり」の横幅は、原則としてだいたい「半分半分」と考えてください。

言い方を変えると、「へん」の横幅を細くしすぎない、ということです。

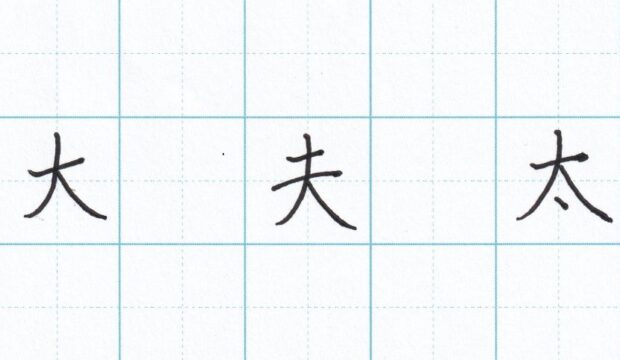

もちろん例外もあります。「湖」のような字は、横幅を3等分できるので、「さんずい」は3分の1の幅になります。

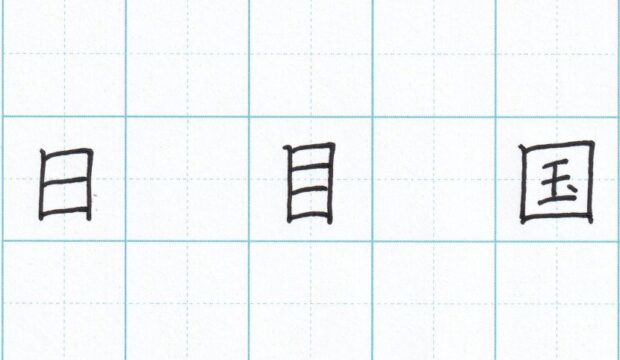

「へん」のパーツは中心線に向かって短くなる

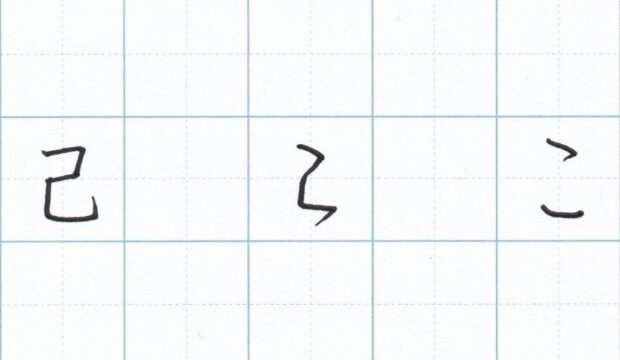

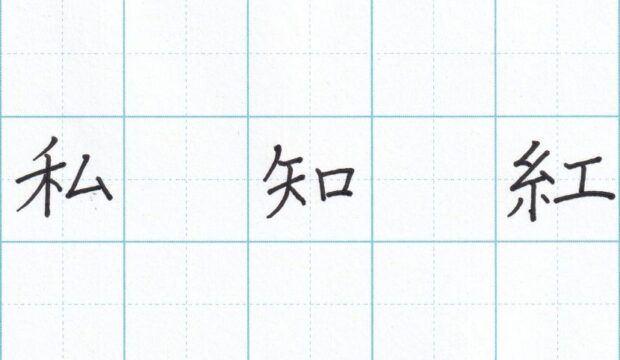

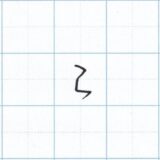

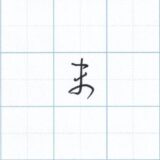

二つ目に、「へん」の部分に来るパーツは、左右対称の形ではなくなる、という点です。

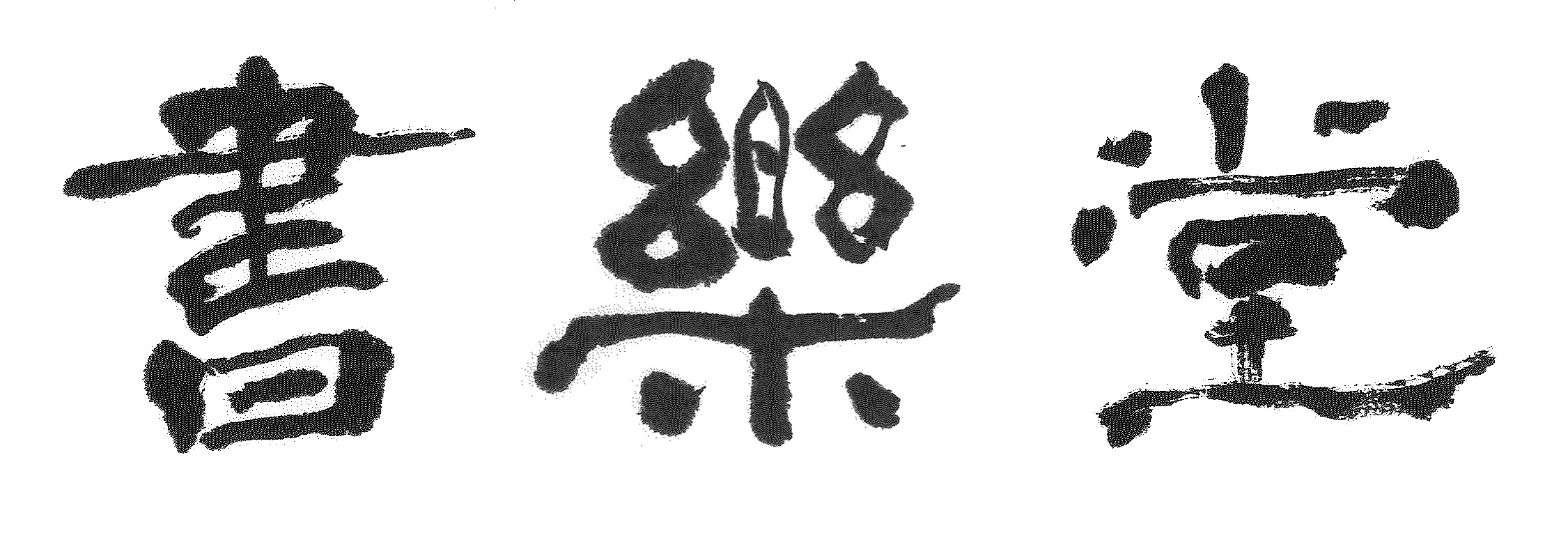

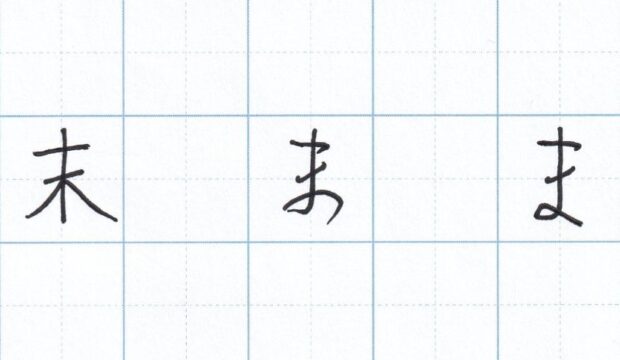

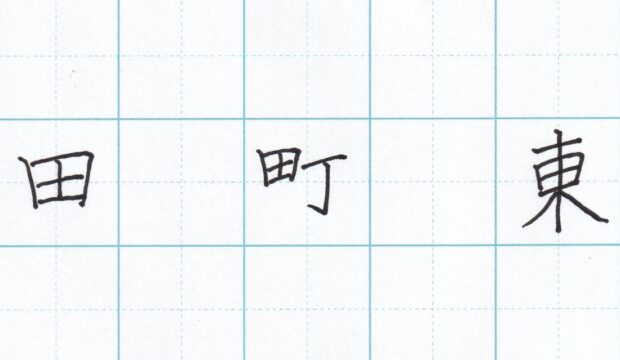

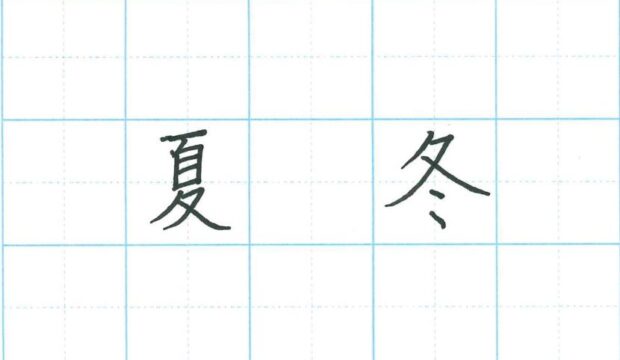

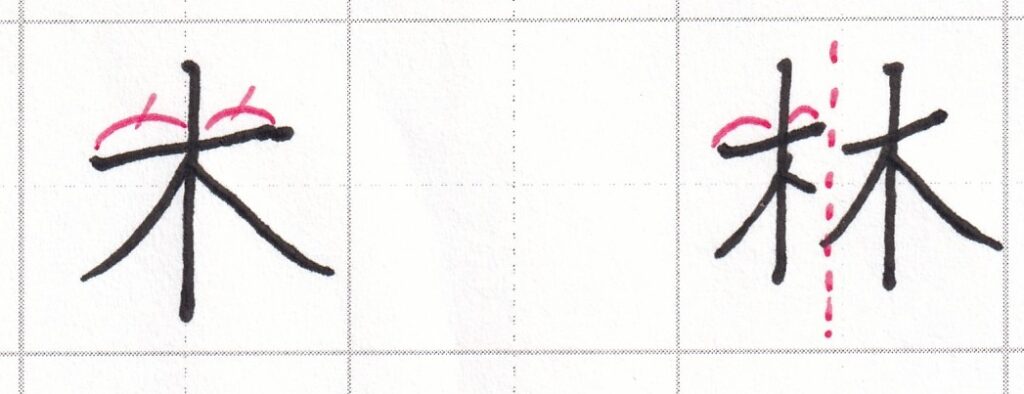

「木」と「林」です。「林」の左側は「木へん」です。もとの「木」という字は縦線をはさんで左右対称ですが、へんの位置に来ると、右払いが枝を切られたように変わります。横線も縦線を挟んで左が長くなります。

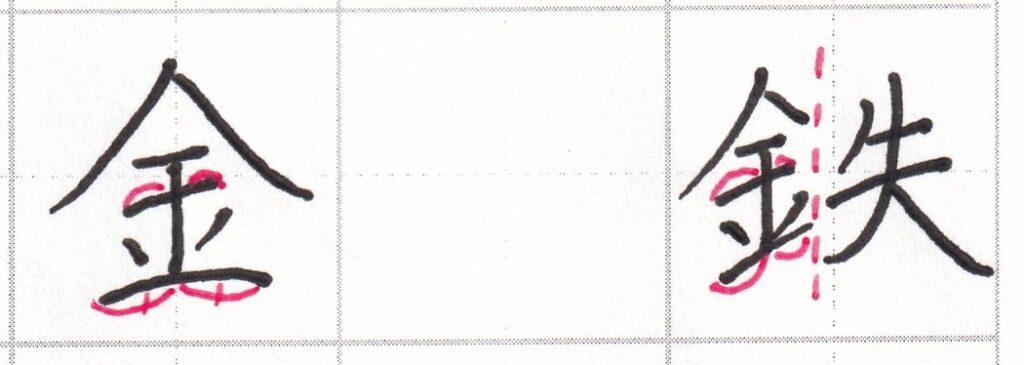

「金」と「鉄」でも、「金」は「金へん」となると、左右対称ではなくなります。さらに中心線に向かって左から右上へと線が斜めになります。「金」の右はらいも短く切れています。

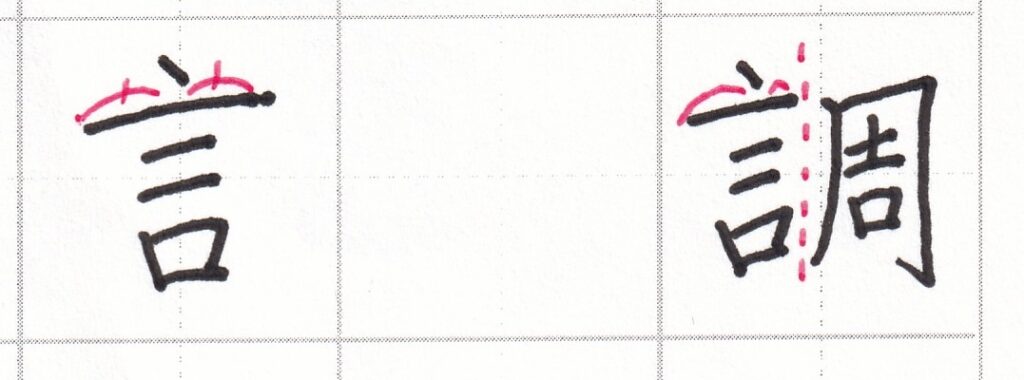

「言」と「調」でも、「言」が「ごんべん」になると、一番上の横線は右端が短くなります。上部の点の位置も、横線に対して真ん中ではなくなります。

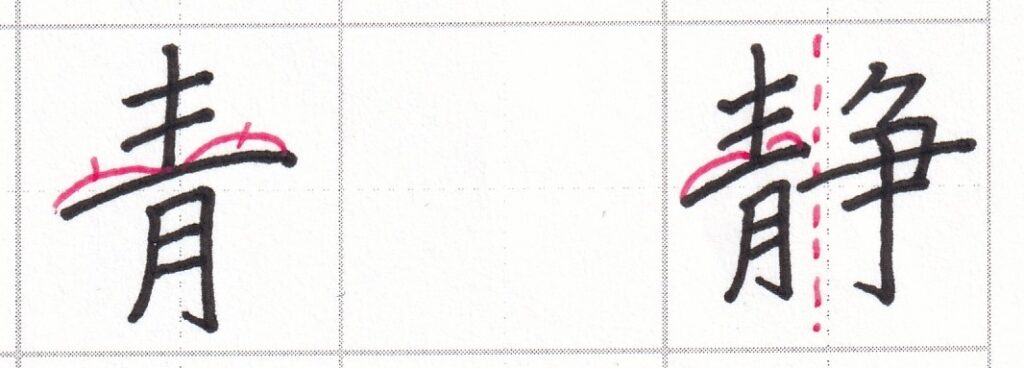

「青」「静」では、一見あまり違いはないようですが、左右バランスが「へん」の位置に来ると変わっています。また、「青」の横線は、より左下から右上へと斜めの線になります。

「へん」になると、形が変わる理由

いずれも、もとの左右対称の字は、「へん」になったとたんに、中心線からはみ出ないようにそろえるような形に変わります。なぜ、このように書くのでしょうか。右側に来る「つくり」を置きやすくするためです。もし左右対称のまま「へん」を書いていたら、右側に来る「つくり」を置く場所が狭くなり、書ききれません。「へん」のために場所を空けているようなものです。

「へん」と「つくり」がある字は、「へん」を中心線からはみ出ないようにそろえる意識で書くと、字がまとまりやすくなります。